苏联石油价格崩溃_苏联石油价格崩溃是真的吗

1.石油下降20美元一同俄罗斯会象前苏联一样解体吗

2.美国如何摧毁前苏联经济?

3.俄罗斯经济出了什么问题

4.鱼和熊掌不能兼得,苏联如何在粮食与石油中煎熬

5.1998年发生俄国金融危机

石油下降20美元一同俄罗斯会象前苏联一样解体吗

回答是肯定的,如果那样,俄罗斯就彻底完蛋了

的10年,实际上就是俄罗斯去工业化的时期

现在俄罗斯出口基本依赖石油、天然气和初级产品,工业制成品在出口中所占份额不足30%,而且多为初级工业产品,这个比例和第三世界国家没什么两样

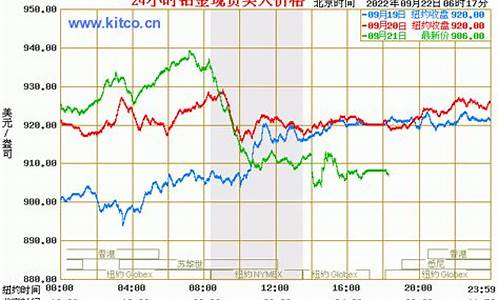

按照俄罗斯自己的统计,现在出口总额的40%,政府财政收入的70%和石油相关

按照俄罗斯财政部的统计,只有当石油价格达到110美元,俄罗斯的财政才能平衡

如果到了20美元,毛子的经济就崩盘了

到时候各个区域的离心趋势将进一步加强,结果就是重演前苏联那一幕

美国如何摧毁前苏联经济?

日本,广场协议.

2. 苏联,打压石油价格.虚拟的星球大战计划.

20世纪90年代在人类历史上,发生了震惊世界的重大事件。苏联一个社会主义老大哥,敢跟美国叫板的国家,有着2240多万平方公里的横跨欧亚大洲、军事强国,政治强国,在没有战争情况下,一瞬之间解体覆亡。

苏联全称为苏维埃社会主义共和国联盟,于1922年12月30日成立,1991年12月26日解体。是由15个加盟共和国组成,每个加盟共和国都有自身主体语言,苏联国徽上的文字是15个加盟共和国文字写成的苏维埃社会主义共和国联盟格言:“全世界无产者,联合起来。”苏联全境中平原和低地约占全国总面积的60%,山地和高原分别占20%,苏联有100多个民族,主体语言为俄语,有200多种民族语言和方言,民族之间文化是不同,没有形成统一局面,其中俄罗斯人口占51%,俄罗斯联邦是土地面积最大的加盟共和国,国土面积1707多万平方公里。 ?

关于苏联解体的原因有很多中解释,有12种说法,我就说其中几种重要说法。一、苏联高度集中的政治计划经济体制。二苏联加盟共和国之间的激化。三、苏共官僚主义盛行霸权主义,专制暴败严重。四、美国西方国家的“和平演变战略”。五、巴尔戈乔夫民主改革,苏共失去执政地位。六、苏联长期以来跟美国展开军备竞赛,发展重工业和军工业轻视轻工业,最终导致经济崩溃矛盾激化苏联解体。

我要说的问题就是美国如何用金融手段整垮苏联经济接着做空俄罗斯,间接推动解体苏联,关于其他方面我就不说了。1924年列宁逝世,斯大林上台执政期,在位时间高达29年,实行两次五年计划,1928年开始社会主义建设,从1928年至1937年,苏联经济以年平均16%的速度发展,这个速度令当时资本主义国家刮目相看。1937年苏联工业产值超过了德、英、法三国,跃居欧州第一,世界第二,仅次于美国。

直至二战后,苏联经济增长速度仍高于西方发达国家。1956年苏联成为世界第二个工业强国。60年代苏联经济增长漩度虽已开始减弱,但当时的GDP仍远远领先于日本和美国之外的其他西方发达国家。1953年斯大林去逝,赫鲁晓夫上台,霸权主义抬头,先跟中国闹翻,跟美国展开军备竞赛,重点发展重工业和军工业,高积累剥削人民财富,忽视消费,继续采取计划经济,轻视市场经济。1964年勃列日涅夫发动政变,夺得政权,1967年宣布建成“发达的社会主义社会”。

从1979到1989年,苏联发动了长达10年的阿富汗入侵战争,美国和西方提供武器装备扶持阿富汗反苏武装,本.拉等是由美国中央局培养出来的,在反苏侵略战中,本.拉登势力进一步扩大,并组建“基地组织”,可以说本.拉登的崛起,离不开苏联入侵阿富汗和美国的幕后帮助。十年战争,阿富汗有130多万人丧生,500多万人流亡国外沦为难。

苏联先后有150多万官兵在阿富汗作战,伤亡5万多人,耗资450亿卢布,严重削弱国力,经济迅速衰退,阶级被激化,西方和美国“和平演变”计划的效果出来,苏联加盟共和国人民把矛头指向苏共,纷纷要求独立,放弃社会主义,发展资本主义,实行市场经济,反对计划经济,要民主自由,反对专制,要清廉,反对腐败,要吃饭,反对失业,要发展第三产业,反对军备竞赛。

俄罗斯经济出了什么问题

1、经济结构有了问题;毛子的过去十年实际上就是去工业化的10年,毛子的出口额中,40%是石油和天然气,还有接近40%是其他矿产和初级原材料,机电产品和高附加值的工业产品非常少,毛子实际上已经是一个二流的以能源出口为主的国家。

经济基本躺在资源上面,这种情况下,抗风险能力非常低,美国只要一动石油价格,毛子马上完蛋

2、资本市场放开,这次卢布走低,在很大程度就是国际炒家利用期货市场,对卢布做空头,然后马上。资本市场如果完全开放,谁也玩不过老美

3、老百姓的信心不足,毛子的老百姓为什么抛售卢布,就是因为苏联解体和2000年前后的大贬值对老百姓的打击太大了,老百姓普遍对卢布没信心

4、随便提息,这次毛子的央行,一口气将利率上调了500个基点,也就是5%,现在利率变成了17%,试想,利率17%,那么贷款利率要多少,至少20%

这就加重了企业的融资成本,企业只能关门或者缩小经营范围,这将进一步恶化就业,经济形势继续恶化

鱼和熊掌不能兼得,苏联如何在粮食与石油中煎熬

苏联领土地域广阔,这给苏联带来了一个各国都不具备的优势。苏联是世界上两个可以在本国内得到所有发展资源的国家之一,另一个国家是拥有庞大殖民地的英国。但是即便拥有数量丰富的资源,苏联仍是搞得一塌糊涂。

石油被称为黑色黄金,苏联依靠石油造就了自己空前繁荣的15年。但是在石油价格下跌之后,苏联在进口粮食的问题上越来越吃力,最终导致了社会的动荡。

1998年发生俄国金融危机

俄 罗 斯 金 融 危 机

张 康 琴

内容提要文中较详细地分析了俄罗斯从1997年10月到1998年8月经历的由三次金融大风波构成的金融危机的起因、政府应对政策、后果。指出根本原因是俄本身经济虚弱;具体诱因则略有不同。第一次大波动主要是外来的,由东亚金融危机引起的;第二、三次则主要是俄政府的政策失误,引起对其不信任所致,国际金融炒家染指俄金融市场也是产生全球效应的一个重要原因。

关键词俄罗斯 金融危机 全球效应

作者简介张康琴,1931年生,现为北京大学经济学院教授、博士生导师。

(北京 100871)

一、进程与原因

俄罗斯从1997年10月到1998年8月经历了由三次金融大风波构成的金融危机。其特点是,金融大波动的间隔越来越短,规模越来越大,程度越来越深,最终导致两届政府的垮台,甚至波及全球,产生全球效应。这是很值得深思的一个问题。

三次金融大风波的根本原因是由于长期推行货币主义政策,导致生产萎缩,经济虚弱,财政拮据,一直靠出、举借内外债支撑。但具体诱因,则有所不同。第一次大波动主要是外来的,由东亚金融危机波及之故,第二、三次则主要是俄政府的政策失误,引起对政府的不信任所致,国际金融炒家染指俄金融市场也是产生全球效应的一个重要原因。

第一次金融风波发生在1997年10月28日至11月中旬之间。

本来,俄罗斯自1992年初推行“休克疗法”改革后到1996年生产连续下降,到1997年才出现止跌回升,但升幅很少,只0.8%[1]。俄于1996年起对外资开放,人们看好俄金融市场,纷纷投资股市和债市,因股价上升潜力大,回报率高。俄股票面值定得很低,平均只值50美分到4~5美元之间,股票回报率平均高达1倍以上;国债的回报率也在20%以上,而且80%是3~4个月的短期国债,兑现快。1997年是俄经济转轨以来吸入外资最多的一年。俄从1991年起一共吸入外资237.5亿美元,其中1997年即达100多亿美元。但是外资总额中直接投资只占30%左右,70%左右是短期资本投资,来得快,走得也快,这就埋下了隐患。1997年10月间,外资已掌握了60%~70%的股市交易量,30%~40%的国债交易额。

1997年7月泰国首先爆发的金融危机对俄金融市场的影响还不大,因8~9月间还有大量外资涌入。及至10月韩国大爆发金融危机立即对俄金融市场产生连锁反应。因在俄金融市场中韩资占有一定比重。韩本国发生金融危机,韩资急忙大量撤走,以救其本国之急,其他外国投资者也纷纷跟进,结果,自1997年10月28日到11月10日间由于大量抛售股票,股价平均下跌30%,股市殃及债市和汇市,后者也纷纷告急。当时央行拿出35亿美元拯救债市,以维持国债的收益率吸住外资。虽然国债收益率上升至45%,但外资依然撤走了100亿美元。

第二次金融大波动发生在1998年5月~6月间。这次大波动的诱因则主要是国内的“信任危机”引起的。这次至少抽走资金140亿美元。具体原因主要是3条。

一是,长达月余的政府危机引起投资者对俄政局的不安。1997年3月23日总统出于政治考虑,突然解散切尔诺梅尔金政府及解除其总理职务,引致政府、总统与杜马在新总理任命问题上的争斗。经过三次杜马表决才勉强通过基里延科总理的任命。在这一个月政府危机期间,经济领导受到很大影响,政府少收税款30亿美元,使拮据的财政更是雪上加霜。同时,由于新任命总理基里延科年轻,资历浅,缺乏财团、政党的支持和治国经验,人们对新政府信心不足,那时已有部分投资者开始撤离。

二是,俄罗斯严重的财政、债务危机突然暴露在世人面前,引起投资者的心理恐慌。其实,俄自1992年以来一直存在财政赤字,由于政府采取发行国债、举借外债、拖延支付等所谓“软赤字”办法加以弥补,再加上偿付债息不包括在预算支出内,因此公布的财政赤字不高(除1994年赤字占GDP10.7%外,其余年份均在3%~4.6%之间)[2]民众不甚了解其实际严重程度(实际在8%~10%之间). 1998年大笔债务陆续到期,拖欠需要偿还,新政府要承担偿债任务,责任重大,才公布了财政债务危机的严重情况。俄罗斯生产一直下降,财政收入基础越来越小;再加上税种过多,税率过高,引致企业税务过重,因此逃税现象十分普遍,几乎一半单位偷、漏税;拖欠工资额不断增加,1998年上半年又增200亿卢布,总数达700亿卢布。国际能源价格下降,使俄少收入50亿~70亿美元。俄为支撑经济生活运转,不得不大量借新债还旧债,而且要借更多新债。除还内债外,还要弥补财政缺口,于是债务越滚越多,形成债务金字塔。到基里延科接任总理时,俄内债达700亿美元(其中国债达4500亿卢布), 外债达1300亿美元。1998年预算中偿旧债和补赤字加在一起,占国家开支的58%。当时财长承认,今年至少需再借100~150亿美元才能渡过难关。

三是,议会修改政府的私有化政策,是引起这次金融市场波动的导火线。“俄罗斯统一电力系统股份公司”已有28%的股票售予外商。可俄国家杜马又专门通过关于该公司股票处置法,规定外资拥有该公司的股票份额不得超过25%。这样一来,引起外资对俄政府的不信任,纷纷抛售股票。这个公司的股票在两周内下跌40%,别的股票也跟着下跌25%~40%。受此影响,国债价格急剧下滑,收益率被迫由50%上升至80%,更加重了政府还债的负担。美元兑卢布的汇率上升到1∶6.2010~6.2030,超过俄央行规定的最高限额6.1850。而且,这次私有化政策变动已影响后续私有化的推行。最明显的例子是俄罗斯石油公司拟出售75%股份而无人问津。当然,这也与世界石油市场价格暴跌、人们不看好石油生产有关。

面对上述不断发生的金融市场动荡,基政府当时采取的对策主要有以下三条。

首先,保卢布,办法是提高利率。央行将贴现率由5月19日的30%不断上调至5月27日的150%。短短8天,提高了4倍。6月4日起曾降至60%,但不久又上调至110%。同时抛售美元干预汇率,外汇储备由年初的200亿美元减少到150亿美元。

其次,由举借内债转向举借外债。俄从1993年到1998年5月通过发行国债来弥补财政赤字,但代价很大。据报道,财政从市场每筹1卢布资金就要花费12卢布的代价,而国际金融市场上筹资的利息一般无如此之高,故而俄于1996年11月起大规模发行欧洲债券,并已筹得约45亿美元,1998年拟再发行60亿欧洲债券。1998年7月13日又从IMF为首的西方大国金融机构借到226个亿美元的贷款。

第三,延长整个债务的偿还期,以缓解还债高峰。俄当时的内外债务总额不算高,还未超过GDP的44%。其主要问题是还债集中,短期债务缺乏偿债能力,当时俄债务构成中绝大多数是借期不到一年的短债,近三年间将发生严重的债务危机。由于3~4月间的政府危机,增加了居民对政府的不信任感,购买国债大量减少。1998年4月俄发行国债不到200亿卢布,而当月还本付息高达367亿卢布,借新债已抵不上还旧债,财政更加紧张。当时测算,1998年下半年内每月需归还310亿卢布,如新的国债乏人购买,税收又困难,则还债额要超过国家月收入的40%。因此必须改变还债的期限结构,用借长期新债来归还短期旧债,以错开还债高峰。IMF原承诺年内将分3期先提供148亿美元,无疑对俄推迟还债高峰起一定作用。原以为,俄这次金融危机由于IMF和西方大国出手支援可能得以缓解,至少能稳定半年。殊不料,不到一个月,于8月中又爆发了更为严重的第三次金融大波动,而且导致基里延科新政府的垮台。

这次金融大波动的直接诱因是由于基政府贸然推行三项强硬的稳定金融措施,导致投资者对政府的信心丧失,叶利钦再次临阵换马,更加剧了危机的严重程度。

8月1日基政府推出稳定金融的经济纲领,投资者对其能否产生预期效果,信心不足。因社会经济形势已相当严峻,政府的增收节支措施难以立竿见影,反映在债券上外资不愿购买俄有价证券,相反还抛售手中的证券。俄报称为“黑色星期一”的8月10日那天,世界证券市场上,原苏联欠外国商业银行的旧债券的价格跌至面值的36%,俄新发行的欧洲债券只值一半。8月11日,俄国内证券市场的短期国债券收益率激增至100%。俄政府为增强投资者信心,对8月12日到期的国债进行清偿。财政部将7月13日从IMF得到的48亿美元贷款中拨出10亿美元用于清偿,余下38亿美元增加外汇储备。原以为当天付出的53亿卢布中会有一部分再购债券而回笼。殊不知,债民不但未购新债券,还将大部分清偿款用于购进美元,其余则或撤出市场,或留在手中以待时机。第二天(8月13日)国际大炒家索罗斯在报刊上公然敦促俄政府卢布贬值15%~25%。当天,俄国际文传电讯社计算的100种工业股票价格指数大跌,跌到仅及年初的26%, 跌掉74%。若干外资银行预期卢布贬值,纷纷要求俄银行提前还贷。在这期间美国的标准-蒲耳氏计算机统计服务公司和穆迪氏投资服务公司都宣布降低对俄外债以及俄主要银行和大工业集团的信誉评估等级。同时,7月份税收只征收到120亿卢布,而执行预算每月不少于200亿卢布,缺口很大。在这些内外压力下,政府惊慌失措,不知如何应对。眼看国债券又将陆续到期,年底前政府需偿还内外债240亿美元,而当时外汇储备仅为170亿美元,不够还债,更难以干预外汇市场。政府在此内外交困形势下,就贸然决定,于8月17日推出了三项强硬的应急措施,即:第一项,扩大卢布汇率浮动区间,调低卢布汇率的上限到9.5∶1。这实际上是将卢布兑美元的汇率由6.295贬至9.5,贬值50%以上,市场有此预期,以后卢布汇率必然大跌,10天内跌到20~21∶1,将稳定了3年多的卢布汇率一下冲垮了。[3]

第二项延期90天偿还到期的外债,估计有150亿美元。

第三项转换内债偿还期,将1999年12月31日前到期的价值达200亿美元的国债转换成3、4、5年期限的中期国债。在转换结束前,国债市场暂停交易。

这三项措施一公布,立即引起舆论大哗,股票大跌而停摆,卢布汇率猛跌,后来,央行干脆宣布任由卢布自由浮动,老百姓挤提卢布以兑进美元,或者抢购消费品。卢布汇率失守,股市更是一泻千里。到8月28日,俄国际文传电讯社综合指数所包括的100种股票的市价已跌至159.2亿美元,比年初的1033.56亿美元,下跌85%,后来干脆停业,变成一文不值。

二、后 果

俄罗斯这次金融大风波带来的后果十分严重。不仅使本国已是困难重重的经济雪上加霜,还震撼了全球金融市场。

首先,国内居民存款损失一半。进口商品价格上涨2~3倍,国产品也连带成倍上涨。9月份,消费物价上升40%,超过1992年2月的上升36%,成为转型以来的最高。居民实际工资收入下降13.8%,近1/3的居民处于贫困线以下。整个经济下降5%,工业--5.2%,农业--10%,外贸--16.1%.

其次,大批商业银行,尤其是大银行损失惨重。西方报刊已惊呼“俄罗斯金融寡头们的没落”。它们前期为牟取利差,曾大量借取利率较低的外债,估计共约300亿美元,兑为卢布后,购进高回报率的国债券。现在卢布贬值,国债券又要由高利、短期转换为低利、长期,里外损失巨大。仅金融七巨头之一的SBS-农业银行当时就握有相当于10亿美元的国家短期债券,顷刻之间不值几文。据估计,商业银行中有一半濒临破产。俄罗斯的SBS-农业银行和国际商业银行已被暂时置于中央银行管理之下,其余几家大银行不得不将自己的商业账户转移到俄罗斯储蓄银行。由于普里马科夫出任总理,组成中左政府,金融7巨头与政治关系基本被割断,势力大为削弱。

第三,俄罗斯金融危机波及欧美、拉美,形成全球效应。本来,俄国经济经过连续6年下降,在世界经济中已微不足道,它的GDP仅占全球的不到2%。俄金融市场规模也很小。到1997年股市最兴旺的8月的日成交额也不过1亿美元。这在国际金融市场中也无足轻重。但是,为什么这样一个配角可撼动全球经济,引发欧美发达国家的惊慌呢?这里有三个原因。

一是,由于从1997年7月到1998年8月新兴市场国家的金融市场几乎都相继出了问题,使国际投资者对新兴市场的可靠性产生怀疑,纷纷撤资避险,形成连锁反应,俄罗斯当然也在其中。8月俄罗斯金融市场崩溃后,9月上旬短短两周内,巴西也出现外资撤走140亿美元、外汇存底从700亿美元减到500亿美元的金融危机。下次将轮到谁已成为国际金融市场上的关注热点。

二是,美国对冲基金染指俄罗斯金融市场,并在俄8月17日那次汇市大跌、股市崩盘、国债停市中遭到了巨大损失。这是造成全球效应的一个最主要原因。现已获悉,外国投资者在俄那次金融大风波中约损失330亿美元,其中美国长期资本管理公司(即对冲基金)亏损25亿美元,索罗斯量子对冲基金亏损20亿美元,美国银行家信托公司亏损4.88亿美元,现已面临被德意志银行合并的可能。现行的对冲基金借巨资进行金融投机,一旦失利,提供贷款的银行即闻讯逼债,甚至惊动政府出面救急(如美政府对长期资本管理公司的救助),由原来的“暗箱”操作暴露在光天化日之下,引起多方面惊恐,形成连锁反应。

三是,德国是俄罗斯的最大债权国,俄罗斯出现由金融危机引起的信用危机很快波及德国乃至欧洲。俄迄今已欠德国750亿马克(约合444亿美元),其中主要是政府担保的银行贷款。俄罗斯金融市场一有风吹草动,就影响德国债权人的安危,因此引起震动。其冲击波也传到了欧洲金融市场,如法兰克福股市上的DAX比价曾一度下跌3%;巴黎股市的CAC40指数下跌1.76%;阿姆斯特丹股市下跌2%;苏黎士股市下跌1.6%,等等。

俄罗斯金融危机把俄罗斯经济推向深渊,1998年经济下降已成定局,估计1999年经济还将下降。这是坏事,但这也可能促使俄转变经济改革和发展道路,抛弃货币主义一套作法,成为俄绝处逢生的转机。从普里马科夫3个多月来的作为看,只要以后政局稳定,是有可能出现转机的。

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。